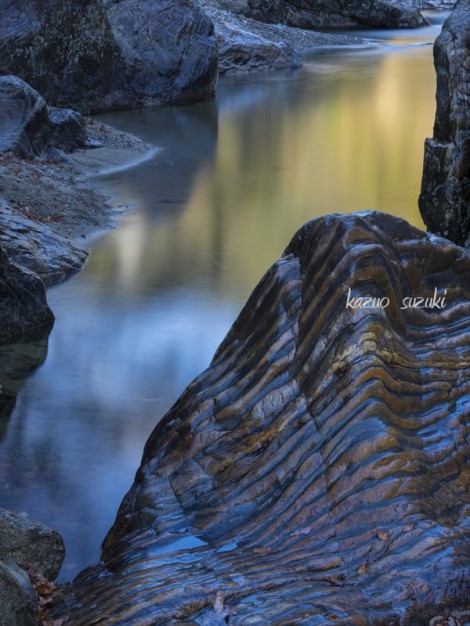

これほどに 美しい樹氷があるだろうか

これほどに 見事な氷の彫刻があるだろうか

あまりの感動に しばらく見とれてしまった

ここは 飯豊連峰の

北股岳と梅花皮岳の中間地点の尾根

氷点下40℃にも達するという極寒

凍土がむき出しになるほどの強風

筆舌に尽くしがたい厳しい環境によって造られた

あまりにも神秘的な 氷の芸術

(飯豊連峰、山形県・新潟県)

≪作画の鍵≫

□超広角レンズの活用と画面構成

□カメラ位置

□シャープ感を出す深い被写界深度

□ピント位置

I wonder if there will ever be such a beautiful rime ice(=a tree covered with ice).

I don’t think I’ve ever seen such beautiful ice sculptures.

I was so moved by the sight that I gazed at it for a while.

This is the ridge halfway between Mt. Kitamata and Mt. Kairagi in the Iide mountain range.

This is an extremely cold place, with temperatures reaching minus 40 degrees Celsius.

This is a place where the winds are so strong that the frozen soil becomes bare.

This hard rime is a mysterious ice art created by the harsh environment that is beyond description.

(The Iide mountain range, Yamagata and Niigata prefectures.)

吹雪の飛翔_IMG5985_o2.jpga_R-470x313.jpg)

_R-470x312.jpg)